Spring 2017

Seiteninhalt

- Übung: Against the Anthropocene: Conflicts in Visual Culture and Environment Today

- MA Seminar: Zum «historiographic turn» in der globalen Kunst der Gegenwart

- MA Seminar: Kunst der frühen Neuzeit aus globaler Perspektive: Methoden, Probleme, Fragestellungen

- Institutskolloquium: Routes and Paths. Knowledge Transfer in Asian Art

- Exkursion: London. Nationalmuseen im globalen Zeitalter

- Exkursion: Documenta 14, Athen und Kassel

- Übung: Wissenschaftliches Schreiben für Kunstausstellungen

Übung: Against the Anthropocene: Conflicts in Visual Culture and Environment Today

Dozent: Prof. Dr. T.J. Demos (UC Santa Cruz)

Vier ganztägige Sitzungen am Freitag 24. März / Samstag 25. März / Freitag 31. März / Samstag 1. April – 6 ECTS

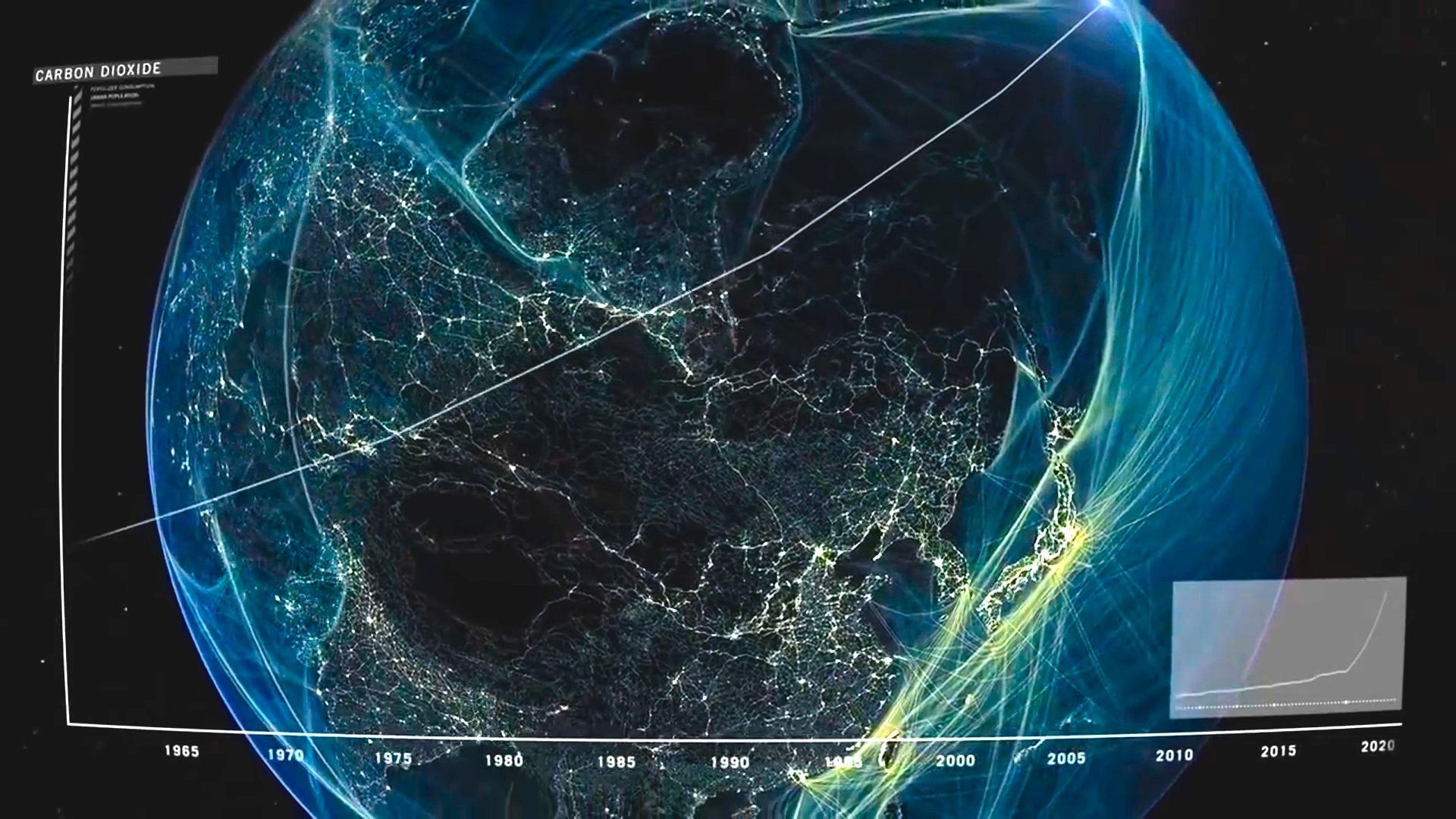

Addressing the current upswing of scientific and environmental arts and humanities-based research in relation to the recent geological proposition that we have entered a new human-driven epoch called the Anthropocene, this course presents a critical overview of that thesis as well as its limitations, in conceptualization and in practice. Looking at multiple examples of visual culture—including popular science websites, remote sensing and SatNav imagery, eco-activist mobilizations, and experimental artistic projects—it considers how the Anthropocene proposes more than merely a description of objective geological periodization, and asks what role visuality plays in its regimes of definition and justification. The course examines how the Anthropocene thesis operates ideologically in support of neoliberalism’s financialization of nature, anthropocentrism’s political economy, and the endorsement of geoengineering as the preferred method of approaching climate change. It also investigates how diverse cultural practitioners—including Indigenous activists, politically-engaged artists, and writers—are challenging its formulation and realization.

T.J. Demos is Professor in the Department of the History of Art and Visual Culture, University of California, Santa Cruz, and Founder and Director of its Center for Creative Ecologies. He writes widely on the intersection of contemporary art, global politics, and ecology and is the author of Decolonizing Nature: Contemporary Art and the Politics of Ecology (Sternberg Press, 2016); The Migrant Image: The Art and Politics of Documentary During Global Crisis (Duke University Press, 2013)—winner of the College Art Association’s 2014 Frank Jewett Mather Award—and Return to the Postcolony: Spectres of Colonialism in Contemporary Art (Sternberg Press, 2013). Demos co-curated Rights of Nature: Art and Ecology in the Americas, at Nottingham Contemporary in January 2015, and organized Specters: A Ciné-Politics of Haunting, at the Reina Sofia Museum in Madrid in 2014. He is currently completing a new book for Sternberg Press entitled Against the Anthropocene: Visual Culture and Environment Today.

MA Seminar: Zum «historiographic turn» in der globalen Kunst der Gegenwart

Dozentin: Dr. Birgit Hopfener (Freie Universität Berlin)

20. Februar / 6. März / 20. März / 3. April / 15. Mai / 29. Mai, jeweils 10:15–13:45 Uhr – 9 ECTS

In einer heterogenen, globalen Kunstwelt konstitutieren sich Praktiken und Diskurse zeitgenössischer Kunst nicht mehr durch Bezüge zu «einer» kunsthistorischen Meistererzählung, sondern zu multiplen und transkulturell verflochtenen Kunstgeschichten. In Konsequenz wird die konventionell kulturräumlich organisierte Disziplin Kunstgeschichte vor neue Herausforderungen gestellt. Im Seminar wollen wir ausgehend von künstlerischen Arbeiten verschiedener lokal situierter, globaler Gegenwartskünstler (u.a. Walid Raad, IRWIN, Qiu Zhijie, Liu Ding, Kader Attia, Xu Zhen, Lia Perjovschi) erarbeiten, warum, vor welchen kunsthistorischen, sozio-politischen und geopolitischen Bedingungen und auf welche Weisen sich diese mit Kunstgeschichte(n) auseinandersetzen, zu welchen und zu wessen Kunstgeschichten sie Bezug nehmen, welches neue kunsthistorische Wissen durch künstlerische Auseinandersetzungen mit multiplen Kunstgeschichten produziert wird, welche transkulturellen Künstlersubjekte und Künstlerselbstverständnisse konstituiert werden, welche Konzepte von Geschichtlichkeit verhandelt werden, an wen sich ihre Dekonstruktionen und Konstruktionen von und Interventionen in Kunstgeschichte(n) richten und welche sozialen und politischen Funktionen sich mit ihren Arbeiten verbinden (lassen). Zudem lesen und diskutieren wir Texte u.a. zu den Themen «historiographic turn» in der Gegenwartskunst, Künstler als Historiker und Historiographen, «nicht-westliche» Künstler als historische Subjekte, postkoloniale Kanonkritik und Diskurse der Dekolonisierung, Kritik postkolonialer Subjektpolitik, Exklusion «nicht-westlicher» Künstler von eurozentrischen Meistererzählungen als strukturelles Problem, globale zeitgenössische Kunstgeschichte und historische Künstlersubjekte jenseits modern westlich geprägter binärer Zeit- und Raummodelle, sowie «Agency» (Handlungsfähigkeit) von globalen Künstlern als aktive Teilhaber in zeitgenössischer Kunstgeschichtsschreibung.

MA Seminar: Kunst der frühen Neuzeit aus globaler Perspektive: Methoden, Probleme, Fragestellungen

Dozentin: Daphne Jung Mag.

Donnerstags, 14:00–15:45 Uhr – 9 ECTS

Wann begann die Globalisierung? Wesentliche Faktoren lassen sich in der Zeit zwischen 1492 und 1800 verorten, in der die «Alte Welt» die «Neue Welt» entdeckt, der europäische Kolonialismus sich ausbreitet und globale Handelsbeziehungen entstehen. Das Masterseminar bietet anhand von konkreten Fallbeispielen und gemeinsamen Textlektüren einen Einblick in die erstaunliche und vielfältige Geschichte dieser globalen Interaktionen. Dabei werden wir uns gemeinsam kritische Begriffe wie Global Art, World Art, Repräsentation, Aneignung, Alterität, Hybridität, Dekolonisierung, u.a. erarbeiten und danach fragen, wie die frühneuzeitliche Kunstgeschichtsschreibung durch eine transkulturelle Perspektive aktualisiert werden kann. Die Lehrveranstaltung erfordert keine Vorkenntnisse, lediglich eine aktive Mitarbeit.

Institutskolloquium: Routes and Paths. Knowledge Transfer in Asian Art

Mittwochs, 18:15–20:00 Uhr – 3 ECTS

Objects, ideas, and belief systems travel from culture to culture, along routes of knowledge transfer. Asian examples would be the Silk Road, Mongol Conquests, trade winds, VOC (Dutch East India Company) trade routes, and safe harbors. These routes can be land-based or maritime; they can be established roads or less-travelled paths; they can travelled with or without maps and can be simple, complex, or entangled. Importantly, they lead from one place to the other over time and have a real history. Such routes often lead to an intense exchange of ideas across contact zones, leading to new ideas, new identities, and new art forms. The colloquium, inspired by Getty’s Connecting Seas program, will look at the functions of routes and paths in the service of knowledge transfer and will invite various speakers to discuss the various angles and approaches within this topic that deal with art. We plan to have representatives from a wide range of Asian art. Through these case studies, we will examine how knowledge transfer can work toward bringing objects and ideas to different cultures and how the new ideas are then received, appropriated, or assimilated into already existing art forms.

Exkursion: London. Nationalmuseen im globalen Zeitalter

Dozentin: Prof. Dr. Bettina Gockel

Termin: nach Ankündigung

6 ECTS

Vor dem Hintergrund der sich im Europa des 19. Jahrhunderts konsolidierenden Idee des Nationalstaats wurden vielerorts Nationalmuseen als kollektive Gedächtnisorte und Bildungsinstitutionen gegründet. Die Ziele und Werte dieser Institutionen waren von Beginn an kontinuierlichen Diskussionen unterworfen. Angesichts gegenwärtiger Globalisierungsdiskurse steht heute beispielsweise der Aspekt des Eurozentrismus im Fokus, wenn es darum geht, Kanonisierungsprozesse in der objekt- und sammlungsbezogenen Vermittlung von Geschichte kritisch zu hinterfragen. Welche Inklusions- und Exklusionsentscheidungen lagen den historischen Sammlungs- und Ausstellungskonzepten zugrunde? Wie lassen sich nationale Sammlungsgeschichten heute fortschreiben, und inwieweit wird dabei ein diversifiziertes, globales Publikum adressiert? Welche Praktiken des Kuratierens, Dokumentierens, Erwerbens und Ausstellens werden heute von Nationalmuseen entwickelt, und wie wird dabei die eigene historische Ausstellungspraxis reflektiert? Aus dieser Perspektive beschäftigt sich die Exkursion mit den Sammlungskonzepten, Ausstellungspraktiken und Objektgeschichten der grossen staatlichen britischen Museen (National Gallery, National Portrait Gallery, Tate Britain und British Museum). Es wird zu fragen sein, mit welchem Selbstverständnis sich diese Institutionen heute präsentieren. Dienen diese Orte heute noch einer aktiven Konstruktion von «Britishness»? Inwieweit hat sich die gesellschaftliche Funktion von Museen generell verändert? Ausgehend von übergreifenden Überlegungen zu den Sammlungs- und Ausstellungskonzepten der jeweiligen Häuser sollen exemplarische Analysen von Sammlungsobjekten einerseits ganz spezifische, werkbezogene Diskussionen und Interpretationen eröffnen und andererseits Aspekte historischer und gegenwärtiger musealer Bedeutungszuweisungen untersuchen.

Exkursion: Documenta 14, Athen und Kassel

Dozentinnen: Dr. des. Seraina Renz und Charlotte Matter M.A.

Vier vorbereitende Sitzungen am Dienstag 7. März, Dienstag 4. April, Dienstag 25. April und Dienstag 30. Mai (jeweils 15:00–18:00 Uhr) & Exkursion 19.–24. Juni 2017 – 6 ECTS

Eine massgebliche programmatische Entscheidung bestimmt die 14. Ausgabe der Documenta: Neben Kassel, dem originalen Austragungsort seit Beginn der Ausstellungsreihe im Jahr 1955, wird die Documenta 2017 auch in Athen stattfinden. Als der Kurator Adam Szymczyk 2014 diesen Entschluss kommunizierte, richteten sich alle Augen auf das bankrotte Griechenland und seine Bevölkerung am Rande des Existenzminimums. Heute ist es in den Medien stiller geworden um Athen. Die Exkursion wird es uns erlauben, den Blick der eingeladenen Künstlerinnen und Künstler auf Athen und deren Reflexionen über die geopolitische Situation von Griechenland nachzuvollziehen. Gleichzeitig ermöglicht der Besuch in Kassel, eine zweite Perspektive einzunehmen und im Vergleich der beiden Ausstellungsorte die Analyse der Werke und jeweiligen Konzepte zu schärfen. Die Begegnung mit originalen Werken fördert das Entwickeln eines kritischen Instrumentariums gegenüber zeitgenössischer Kunst.

Hinweis: Die Teilnehmerzahl ist beschränkt. Ein Zuschuss an die Reisekosten ist vorgesehen. Interessierte senden eine kurze Begründung von Motivation und Interesse bis 15. Januar per Email an Seraina Renz und Charlotte Matter.

Übung: Wissenschaftliches Schreiben für Kunstausstellungen

Dozentin: Anna Hagdorn M.A.

Donnerstags, 12:15–13:45 Uhr – 6 ECTS

Wissenschaftliches Schreiben für Kunstausstellungen will gelernt sein. Es gilt nicht nur, zwischen unterschiedlichen Textgattungen wie dem Saaltext, der Objektbeschriftung und der Werkbeschreibung in einem Katalog zu unterscheiden, sondern auch inhaltlich und sprachlich die richtige Flughöhe zu finden. Im Rahmen der Vorbereitung zur Ausstellung «Crossing Lines: Julius Bissiers Japan» (Arbeitstitel), welche im Sommer/Herbst 2018 am Museum für Neue Kunst Freiburg im Breisgau stattfinden wird, lernen die Studierenden unterschiedliche ausstellungsrelevante Textgattungen kennen und üben sich im Verfassen eigener Texte. Dabei werden neben ostasiatischen Kunstwerken auch die Tuschen und Miniaturen in Eiöltempera des Freiburger Künstlers Julius Bissier (1893 in Freiburg im Breisgau – 1965 in Ascona) im Mittelpunkt stehen. Exkursionen zum Museum für Neue Kunst Freiburg im Breisgau und zum Bissier Archiv in Ascona sind angedacht. Die Übung findet in Kooperation mit Isabel Herda M.A., Kuratorin am Museum für Neue Kunst Freiburg, statt. Sie richtet sich an Studierende der Kunstgeschichte Ostasiens, Kunstgeschichte im Globalen Kontext und Kunstgeschichte. Ziel ist es, die Studierenden für die Anforderungen wissenschaftlicher Texte im Ausstellungskontext zu sensibilisieren und sie durch Schritt-für-Schritt-Anleitung und gemeinsame Reflexionen dazu zu befähigen, selbstständig wissenschaftliche Texte für Kunstausstellungen zu verfassen.